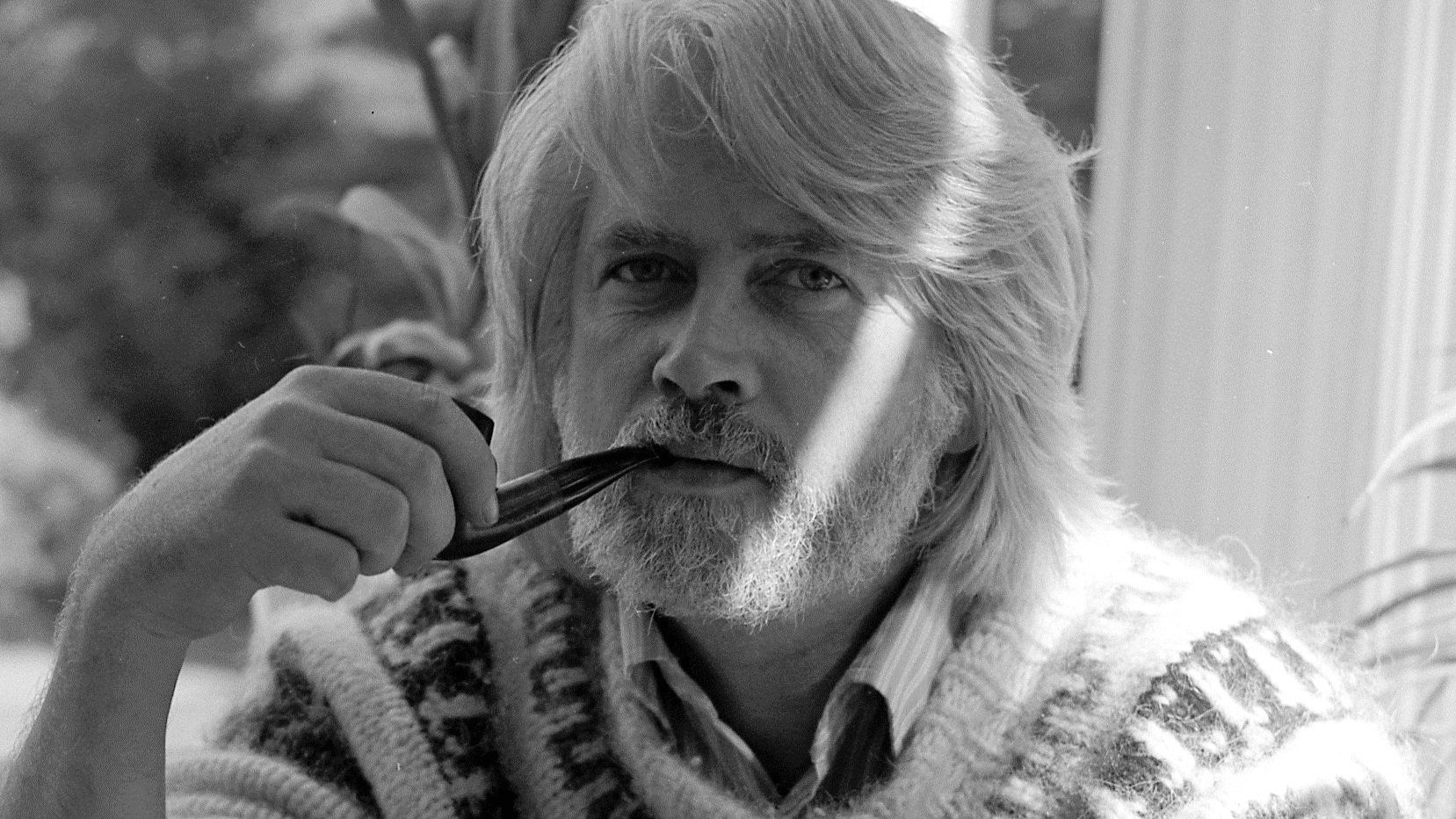

约翰·加德纳作品选

于1990年11月10日于亚利桑那州凤凰城麦肯锡公司发表

原文链接:JOHN GARDNER Personal Renewal

今天我想谈谈“自我更新”。你们的核心任务之一,是帮助所服务的组织不断焕新生机,而这往往需要说服高层管理者先进行一定程度的自我更新。不过,我此刻并非主要想告诉你们如何去影响别人,而是想帮助你们思考自己的成长与更新。

我对这个话题相当郑重,因此将所思所想逐字写下,只为让每一句都能直抵人心。我对你们的工作性质有所了解,也知道那有多么艰巨。但我不会专门探讨你们这类职业特有的挑战,而是想讲一些人生周期中普遍会出现的问题——如果缺乏准备,你们终将面临这些考验。

我曾写过一本书,名为《自我更新》(Self-Renewal),讨论社会、组织以及个人如何衰败、又如何复苏,也探讨了为何文明会衰亡、又时而能重获新生;以及人们为何有的精神萎靡,有的则能一辈子保持活力。今天,我主要想谈谈后者。我并不是说你本人会“自暴自弃”,但坐在你右边的那位,也许就很危险了。

不久前,我偶然读到一篇介绍藤壶(barnacle)的文章,文中有个绝妙的开头:

藤壶面临着生存中最重要的决定:它得选择在什么地方定居。一旦决定下来,它便终其一生‘头’粘在那块岩石上。

说实话,我并不经常阅读或记住有关藤壶的知识,但这段描述实在难以忘怀。因为对不少人来说,人生往往就这么定格了。

我们都见过这样的例子:有些人际遇还不错,也在重要岗位上,但到中年便失了动力。我们要对他们心怀同情,也许他们被生活抛出了难以克服的难题;也许某次打击严重损毁了他们的自信或自尊;也可能是心中郁结了种种不满或委屈,像纠缠的藤蔓缠住了自己,无法再前行。你也见过这样的人:他们暗自觉得失败,或带着酸涩的愤世心态,或者仅是神情倦怠。也有人因为长期奔忙,逐渐忘了自己究竟为何而奔跑。

我说的并不是那些没能登上“事业顶峰”的人。毕竟,并非所有人都能在成就上攀顶峰,而那也并非人生的唯一意义。我指的是那些无论看上去多忙碌,却已停止学习和成长的人——他们仿佛在敷衍日常。对此我并无嘲讽之意,生活的确不易,能咬牙维持日常就已是某种勇气。但我也为那些远未发挥出全部潜力的人感到惋惜。

现实是,绝大多数在职场忙碌的人,其实比自己意识到的更加陈旧僵化,也比愿意承认的更觉厌倦。倦怠正是大型组织深层的隐疾。有位朋友曾问我:“怎么会在忙到不可开交的状态下,还如此无聊?”我回答说:“让我列举给你听。”有位作家洛根·皮尔索·史密斯说,倦怠也能达到某种“神秘”境界。若真如此,我认识不少中层管理者大概都是这方面的“大师”。

我们绝不能忽视安逸、僵化,以及被自己熟悉的习惯和偏见所囚禁的危险。环顾四周,你会发现很多人——甚至比你年纪更轻——早就被固定的心态和行事模式困住。法国有位知名作家曾说:“有些人的时钟在其人生的某个时刻就停止了。”如果让我来举出华盛顿几位知名政要,你们肯定都认得,我甚至能告诉你他们的“时钟”在何年停摆,不过我还是要时不时跟他们打交道,就先不点名了。

我观察过很多事业中期的人,如同棒球名宿尤吉·贝拉所说,“只要留心观察,就能学到很多”。我发现,多数人还是渴望学习、渴望成长的。他们也深受中年自我审视的困扰。

而当你正年轻、事业向上时,也许对自我反省暂时不以为然,因为“上升的势头”本身就能带给你满足。然而,到了中年,精力不如往昔时,便会不禁思考:这一切到底有何意义?你会开始寻找“生命图景”中那关键的一笔。我的忠告很简单:别太苛责自己,多往前看。有人说,“人生就像一幅无法用橡皮擦来修改的画”。尤其要牢记,不要以为故事已经写到终章,人生仍有许多篇章未翻开。

只要我们意识到有“自我荒芜”的危险,就能采取措施来抵御——这在几乎任何年龄段都可行。我们并非一定得像一个停止上发条的时钟那样逐渐停摆。即便你如今真的停摆了,也可以重新上发条,让自己再次“走动”。只要身体尚可,你就能在身心各方面都保持鲜活。我知道有些成功人士会觉得,自己无法摆脱现状,或觉得生活将他们牢牢困住,但他们并无切实根据去做如此断言。要知道,人生往往会出现难以预期的转折。

我在《自我更新》这本书里曾写道,我们是自己囚牢的“建筑师”,也是自己的“狱卒”。如今我得稍作修正:我仍认为我们都是自己的“狱卒”,但我们的父母及整个社会在建造那座囚牢时也“助了把手”。他们为我们设置角色,塑造自我形象,这些东西常常困住我们很多年。想要自我更新,就必须与过去的“幽灵”对峙——包括过往失败的阴影、童年时期的冲突与叛逆、那些早已失去根源却依旧蔓延在内心的抱怨与不满。有些人甚至对这些怨恨和记忆带着莫名的执念,但它们必然会妨碍个人成长。正如曾经攀登珠穆朗玛峰的吉姆·惠特克所言:“你永远无法征服那座山,你只能征服你自己。”

我越是观察人性,越发确信,我们口口声声的“长大成人”其实远比表面来得漫长。也许到了三四十岁才能勉强算是走上正途。对于那些为人父母、正面对青少年叛逆期的,或许只能抱歉地说一句:“真是不好意思。”

我们有种根深蒂固的误解:学习好像只属于年轻人。但俗话说得好:“最关键的知识,是你自以为什么都懂以后才学到的。”中年其实是极好的学习黄金期,乃至中年之后亦然。我在77岁时还接下一份新工作,到现在仍在学习中。

一生都要学习,从失败中学,也从成功中学。当你遇到困境时,不妨问自己:“它想教给我什么?” 这些教训不一定美好,却会层出不穷。偶尔停下来审视内心并非坏事。人到中年后,大多数人都是逃避自我的高手。

我们从工作中学,也从亲友那里学。我们在承担人生责任、扮演各类角色的过程中学——即便那些角色并非我们最初所愿。我们在时光流转、经历苦痛、付出爱、直面无法改变的事物、勇于冒险时学习。

到了成熟的年纪,我们学到的知识早已不限于信息与技能。我们学着不再自我毁灭,不再让焦虑耗尽精力,学会管理自身的压力(大多数人多少都会有)。我们逐渐明白,自怜和怨愤其实是最具毒性的情绪。我们发现,世界固然欣赏天赋,但终究回报的是人格。

我们也开始懂得,大多数人既不拥护你,也不针对你——他们只是在关注自己。我们明白,无论我们多努力想讨好,也总有人不会喜欢你。这道理起初令人沮丧,但随后又会让人如释重负。

这些都很难在年少时就完全领悟。人必须在岁月跋涉中,或多或少磕磕碰碰过才能懂。正如诺曼·道格拉斯所说:“有些事,别人是教不会你的,你只能自己穿过那团烈火。”

你会逐渐与自己和解,也终于读懂S. N.贝尔曼所言:“在每条路的尽头,你都会遇见你自己。”你也许无法完全摆脱所有心灵桎梏,但至少能学着管控它们,让自己继续有效率地工作,也尽力不伤害他人。

你会学会互相依存的艺术,懂得既要满足所爱之人的需求,也要允许自己需要他们的关怀。你甚至能够不再被世俗牵绊,坦然自然——而往往需要许多年才能修得这份从容。你可以到达那种“穿越繁复又返璞归真”的境界。

你会逐渐明白自己在他人心目中的影响力。我们早在生命的第一年就能感受到他人对自己的影响,但很多人在年过半百也依然不清楚自己对别人的影响。脾气暴躁的人常会抱怨:“为什么大家都这么难相处?” 其实,在某种程度上,是我们自己塑造了所处环境。你或许还未理解这个真理有多么强大的改变力量。

当然,失败在所难免,谁都得经历。拳王乔·路易斯说过:“每个人都要有被击败一次的觉悟。”真正值得问的是:你是否还能跌倒后爬起继续前行?还有一个附加问题:“你有没有在失败里参与了对自己的打击?” 很多人都有过这种自我否定,一定要学会警惕。

阻碍人们持续汲取动力的一个根源,是我们对终极目标抱有一种天真而单一的想象——好像所有努力都在奔向一个明晰可量化的目标,一旦达到,就可以宣布“我成功了”。我们太想要一个“记分系统”,能让我们知道是否积分够高、可以封王称霸。

于是,你竭尽全力地奔跑、奋斗,好不容易爬到那看似成功的山顶。当你登顶四顾,却可能会突然感到空虚,甚至不小的空虚。你会怀疑:我是不是爬错了山?

但人生并非是一座只有一个顶峰的山,也不是道有唯一答案的谜,更不是以终局比分决胜负的游戏。

人生是永无止境的展开,也是一个无尽的自我发现过程。它是你自身潜能与生活际遇之间不断交织、对话与碰撞的过程。这里的“潜能”,不仅指智力天赋,而是包括感知、好奇、理解、爱与梦想在内的所有能力。

也许你自以为在三十五岁、四十五岁,甚至三十三岁时就已将潜能挖掘干净。别自欺欺人了!

你必须明白,真正能被充分开发的能力,其实源于你与生活挑战之间的交互作用——而挑战会不停变化,生活会不断激发你、逼出你更多的潜能。

我知道你身上有比你自己想象更多的能量、更多未曾展露的才华、更多没经受过考验的坚韧、也有更多你尚未付出的爱与热情。

你知道自己有些天赋尚待开发,但你或许还不知道,你还有更多沉睡的禀赋。我们才刚开始意识到:即便有人拥有最优渥的条件和机会,也常常在无意间给自己的成长设下天花板——低估了自身潜能,或者惧怕成长中可能遭遇的风险。

谈到“更新”,却不能忽略“动力”。有人曾说:“所谓马的智慧,就是它们知道别去押注人类。”可我们无法不对他人“下赌注”,而且我往往更倾向于在“强烈的动力”上押注。世上的重大变革,大多出自那些热情洋溢、信念坚定的人,而非任何完美无缺的技艺或方法。驱动世界前行的是那些对某事、某种理想极其渴望或信仰的人。

我指的动力并非单纯的野心。野心也许终会消退,而对生活的热情却可以终生不灭。若要送你一句箴言,那便是:“让自己保持有趣。” 我们都想成为“有趣的人”,但关键之处在于“保持兴趣”。对新事物保持好奇,主动探索、关怀、冒险、甚至不惧失败。

在自我激励中,“个人所坚守的信念”也是一个关键因素。

我曾住在一座房子里,工作时只要抬眼望窗,就能看见隔壁田地里那小群安闲吃草的牛。我不由想起人类祖先早在数万年前驯养牲畜时或许就有过的念头:你绝不会觉得牛有神经崩溃的危险,也不会觉得它们在苦思人生意义。

可人类从未掌握那般心安理得的本领。我们天生纠结、思索,天生就渴望生命意义。我不是在空谈理想,而是就实实在在的人性而言:极少有人能像流浪猫一样,随遇而安,随处觅食,生命转瞬即逝,无人挂念。

当然,偶尔也会有那样的“浪迹天涯”之人,但毕竟不是大多数。罗伯特·路易斯·史蒂文森曾言:“无论老少,都是在最后一次航程中度过。”我们都盼望这旅程能有其价值与意义。

在很多人看来,人生是泪水的河谷;也从来没人能免于痛苦。但只要我们的生活能置于某种“意义”的框架下,人就能咬牙挺住。靠着这种“意义感”,我们才能激发内心最深层的力量,让自己把个人的苦难与全人类的苦难联结起来,以感恩之心接纳生活的馈赠,以体面与尊严面对生命的不公。

在历史上比较稳定的时期,人们可以依靠有机统一的社区和传统文化所提供的意义感;而当今,这样的传统依托已经难以维系。我们需要自己构建生命的意义。

构建的方式就是我们所作的承诺——也许是对信仰、对你心中所认同的道德秩序、对你的事业、对你所爱的人、或对整个人类的承诺。

年轻人常常苦恼寻找“自我认同”,可在这个流动、多元、常变的社会中,没人能无偿送给你“身份”。你的认同,其实就在于你究竟选择了什么、投身于什么。

这种投身也可能只是“做好眼下的每一件事”。有些人,无论在什么岗位上,都能通过自身特质让世界更美好——他们的温柔、勇气、忠诚或正直如同一股暖流。至于他们的身份是货车司机,还是乡村店主,或是全职父母,其实并不重要。

我不得不插一句闲话。当年我写下这样一句话:“有些人只因自身的品格,就能让世界更美好。”这句话后来被不少人引用。有一次,我在一家邮购礼品目录上看到几块带有格言的青铜匾,其中就有那句话,并标注是出自我之手。我惊喜之余马上订购了一块,可拿到后又不知道放哪,最后就送给了朋友。

我们总觉得只有年轻或当打之年才是“投入”的年代,而等人年纪大了,就该“想想自己”。但这其实是危险的想法!任何年龄都需要超越“自我”的投入,需要从付出中获取意义。过分的自我关注是一座牢笼,每个被自我困扰的人最终都能体会到那种压抑。对更宏大的目标的投入,反而能使我们走出自我囹圄。

另一个影响动力的因素,是我们对未来的态度。如今的知识分子似乎流行悲观论,乐观仿佛显得不合时宜。有人说:“悲观者之所以悲观,是因为他们替乐观者买了单。” 但我并不悲观,我也劝你别悲观。就像有人说的:“我想做个悲观主义者,但我担心那不会成功。”

我可以告诉你,若想拥有持久的更新力,就得拥有一种坚韧的乐观。若你对未来毫无信心,就无法塑造未来。历史上那些真正富有活力的人,总是敢于在未知前景上下注,甚至赌上性命。倘若他们都三思而后行,我们恐怕还待在洞穴里,忙着在墙壁上刻画动物图案呢。

但我确实强调“坚韧的乐观”。那些一遇挫折就破灭的美好愿景,于事无补。我们要信任自己,但也要明白前路绝不平坦。现实是残酷的;即便是正直善良的人也难免会经历风雨。丘吉尔并非悲观时才说那句:“我所能奉献的唯有热血、辛劳、泪水与汗水。” 其实他还能给予更多,但作为一个好领袖,他说这话不是要大家认输,而是强调道路艰辛,更是在反复传达“失败只会让决心更坚毅”。

我们绝不能痴心妄想所谓“理想国”,以为人人毫无瑕疵,一切均尽善尽美。人生本就是动荡的过程——在不断失衡与再平衡之间来回,在无尽的搏斗中前行,从未有永远的胜利。没有任何事情是高枕无忧的,每一场重要的战斗都会一次又一次地爆发。

我们需要锻炼一种坚不可摧的精神,敢于直面现实,还要竭尽全力去赢。你或许会疑惑:无休止且结果不明的搏斗,人真的能承受吗?但纵观历史,便知道人类精神正是为这样的世界而锤炼的。

前面提到,“学习”不只属于年轻人。下面让我举几个生动例子。我曾在《读者文摘》上写过一篇文章,里面提及这样一个故事:

有个男人在53岁时,回顾自己的半生,几乎是与债务和厄运相伴。他在军队受过重伤,左臂残废,也曾遭囚禁达五年之久。后来他干过两份公职,都不成功。53岁时,他再次身陷囹圄——不是第一次了。在狱中,他决定写一本书,至于动机是什么,或许是枯坐无聊,或许是想赚点钱,也可能只是情感宣泄或创作冲动,谁也说不清。可这本书面世后,竟成为世界文学史上最伟大的巨著之一,三百五十年来令全球读者倾倒。这位囚徒名叫塞万提斯,他的作品是 《堂吉诃德》。

还有一例是教皇约翰二十三世。他出身农家子弟,是个有严肃思考又幽默的人。他曾半开玩笑:“在意大利,最快致贫的三条路是酗酒、赌博和务农,我家选择了最慢的那条。” 别人问他梵蒂冈里有多少人在工作,他笑道:“哦,也就一半吧。” 他76岁时当选教皇,却依旧保有少年般的灵性和想象力,在他主持教会时,展开了本世纪最具活力的一场改革。

再说一个例子:温斯顿·丘吉尔。他25岁时赴南非报道布尔战争,被俘后成功越狱,顿时成为全国英雄。26岁当选下议院议员,仕途一路顺利,37岁已任海军大臣。但因达达尼尔海峡行动(加里波利战役)失败,他的名声一落千丈——我个人认为他受了冤枉。随后他历经24年的“起起落落”,很多人评价他:“才华横溢,却不稳重,难以依赖。”他有时候自己也责任难逃。好友说他像在“人生马路上横冲直撞”。直到66岁时,他才真正迎来最璀璨的时刻。有人调侃:“迟开花不要紧,只要别错过花季。”而丘吉尔没有错过。

好,例子就不再多列。希望大家能明白:只要身心还行,机会之门就不会真正关闭。我说的并不是你是否还能“一飞冲天”,而是无论几岁,都还有机会让自己在人生各个层面里继续成长、丰富自己。谁也不知明天将带来何种契机。谨记那句铭刻在青铜匾上的话:“有些人仅凭自身品质,就能让世界变得更好。” 倘若你能成为这样的人,那岁月与经历的一切都值得。

多年前我在一次演讲的结尾说过一段话,之后那篇演讲稿被屡次转载。十五年后,它竟以一种令人心碎的方式回到了我面前。有位来自科罗拉多州的父亲写信给我,说他二十岁的女儿不幸在车祸中去世,在她的钱包里找到了我当年演讲的那段结尾。她一直随身带着,父亲说,这让他得以了解女儿的价值观和关怀所在。至于她是如何发现并保存那段文字的,我不得而知,但我想把这段话再分享给你们:

“意义并非偶然所得,不是一个谜题的答案,也不是探宝时发现的意外之喜。意义是你亲手打造的。你要从自己的过去、从所爱与所忠诚的人事、从人类传承给你的宝贵经验、从你的天赋与洞察、从你所信奉的一切、你所热爱的对象,以及你愿意为之牺牲的价值观里,去锻造人生的意义。所有的素材都在那儿,而只有你能将它们编织成你独一无二的生命图景。要让你的生命对你而言是庄严而有意义的。倘若能做到这一点,究竟是否大获成功或功成名就,就显得没那么重要了。”